La costruzione dei forti austriaci

A Verona esisteva in stradone Porta Palio, nell’ex convento di Santa Lucia, il Genie Direction und Fortifications Bauhof Santa Lucia, ovvero la “Direzione del genio per la costruzione delle fortificazioni”.

In questo comando vennero progettate e dirette le costruzioni di tutti i forti e fabbricati militari di Verona. Dopo l’approvazione da parte del Genio Centrale di Vienna, la costruzione veniva, di regola, appaltata ad un’impresa edile civile dopo una regolare gara e l’esecuzione avveniva sotto la supervisione di ufficiali del Genio Militare. Ci furono casi (Pastrengo) in cui la Genie Direction gestì direttamente i lavori senza impresari. Il principale appaltatore veronese fu il Cavalier Luigi Trezza di Musella arricchitosi con i commerci e con gli appalti edili e daziari. Similmente anche la fornitura dei materiali edili era soggetta a gara d’appalto pubblica.

Lo sviluppo delle fortificazioni e la presenza di un’immensa guarnigione militare portò lavoro e un relativo benessere, per gli standard dell’epoca, Verona divenne polo di attrazione per i lavoratori ed i commercianti delle provincie vicine. Come conseguenza Verona divenne la città più “austriacante” del Lombardo-Veneto, cosa riconosciuta dagli storici.

L’architettura ricercata delle fortificazioni veronesi affonda le sue radici sui revival neoclassici e neogotici che nell’Ottocento andavano di moda. In particolare, stiamo parlando del Rundbogenstil (stile dell’arco rotondo), tanto amato dai genieri militari austriaci come Von Scholl, Petrash, Bolza, Salis Soglio, Tunkler, ecc…

La tipologia costruttiva degli elementi portanti di queste magnifiche strutture è quella della muratura a sacco. Essa prevede la realizzazione di una cassaforma a perdere formata da due pareti di pietra o mattoni, dette camicie esterne, che poi venivano riempite di malta con inerti vari dal pietrisco agli scarti di lavorazione; la coesione di queste due camicie con il “sacco” interno è garantita dalla forma stessa delle pietre, sbozzate in cava e finite in loco, che venivano utilizzate oltre alla presenza di diatoni (pietre più lunghe che attraversano l’intera sezione della parete). Le camicie esterne faccia a vista fungevano anche da finitura estetica dato che erano apparecchiate ad opus poligonale, quasi un unicum nel panorama fortificatorio asburgico e figlio di quel Von Scholl che dimostrava sempre più di essere estremamente colto e attento ai dettagli addirittura meramente estetici.

Il rivestimento esterno venne realizzato con conci di pseudotufo veronese, pietra galina di Avesa, di origine fossile, a opus poligonale, generalmente pietre pentagonali di notevoli dimensioni.

L’utilizzo dell’opus poligonale era comunque strettamente legato alla disponibilità della materia prima a distanze rispetto alle quali le spese di trasporto non l’avessero reso troppo gravoso economicamente; per questo il poligonale è tipico della stragrande maggioranza delle fortificazioni di Verona città, ma ad esempio scompare totalmente già a Pastrengo e a Peschiera, dove per i forti locali si utilizza pietrame di cave più vicine e quindi meno costoso, ma anche molto più difficile da intagliare nella tipica forma a poligoni, per cui si hanno perlopiù conci squadrati.

Mentre mattoni più pregiati provenivano dalle fornaci di Mantova, anche nel Veronese era comunque presente e utilizzata una produzione industriale.

Notevole eccezione sono alcuni dei forti della Prima Cerchia, costruiti in varie riprese dal 1848, dove il paramano era invece in laterizio, mattoni rossi (i forti Radetzky, Clam Gallas, D’Aspre e Alt-Wratislaw).

Le volte sono generalmente realizzate in laterizio, o più raramente in conci di pietra, spesso con conformazione a botte; queste volte poi venivano riempite di terra sovrapposta, o sabbia a seconda se ci si trovava a contatto con l’esterno o con un piano superiore: nel primo caso la terra con spessore anche di due metri garantiva la protezione dei locali sottostanti da bombardamenti di artiglieria, riuscendo ad assorbirne e smorzarne l’impatto dei proietti anche di grosso calibro dell’epoca, rendendo la struttura “alla prova”.

L’impermeabilizzazione dei locali sottostanti le volte terrapienate era garantita da un ampio strato di bitume sempre interposto tra la sommità della volta in mattoni e lo strato di terra.

Nel caso che la volta in mattoni fosse invece intermedia tra due piani sovrapposti del forte lo strato di sabbia permetteva di allettare eventuali pavimenti in legno oltre che a stabilizzare la struttura e a permettere alla volta di lavorare correttamente in regime di compressione.

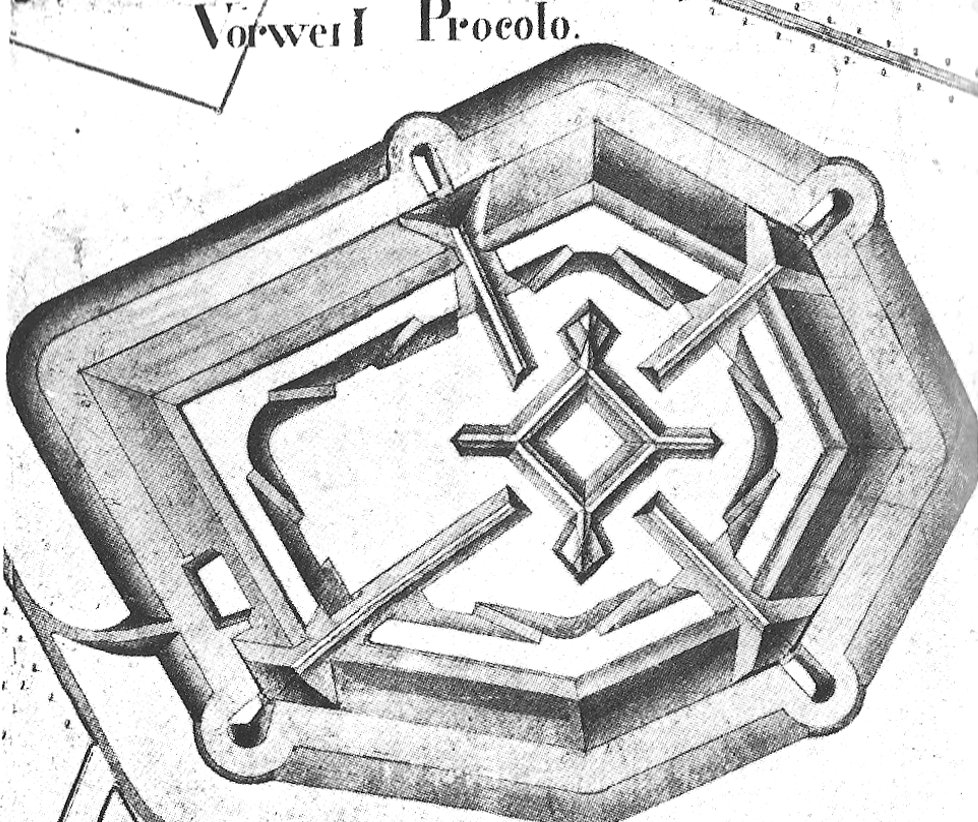

In certi casi, come per l’appunto a Forte San Procolo, vi sono anche solai piani intermedi in legno (generalmente rovere di slavonia) che venivano realizzati tramite la sovrapposizione di vari assiti e posizionati su modiglioni (mensole di pietra) che non permettevano alle teste delle travi di “bere” acqua dalla parete.

Altro dettaglio degno di nota è sicuramente la realizzazione delle polveriere delle traverse: esse sono realizzate come un vaso thermos e poggiano il loro pavimento in legno (chiodato in legno) su dei dadi di pietra, finemente lavorata, a formare un vespaio areato; il pavimento poi andava risvoltandosi sulle pareti con una intercapedine realizzata con una controparete in laterizio e poi chiusa in alto con un tetto a capanna in legno.